しごと・あそびごと・ひとりごと

〜 Private, Works, and my Favorites 〜

| FlashPlayerやAcrobatReaderが必要な場合があります。

悪意のあるものは含まれていませんので、ポップアップブロックを解除してご覧ください。 |

|

| FlashPlayerやAcrobatReaderが必要な場合があります。

悪意のあるものは含まれていませんので、ポップアップブロックを解除してご覧ください。 |

|

2007/11/08 (木) 入院日記1 2007/11/09 (金) 入院日記2 2007/11/10 (土) 入院日記3 2007/11/14 (水) 雑記 2007/11/16 (金) ドライブケース 2007/11/21 (水) ひねもすあそび 2007/11/23 (金) ミウラ折り1 2007/11/25 (日) ミウラ折り2 2007/11/26 (月) U-10 2007/11/29 (木) 2007年問題 |

2007/11/08 (木) 入院日記1

10月30日に入院して、翌日手術をしました。そして昨日、ようやく退院できました。その間、病院の先生、看護師の方々には大変お世話になりました。ありがとうございました。今日から3日間、入院生活の様子を掲載したいと思います。 10.31(水)の日記 昨日(10/30)、病院へ行った。電話連絡で「入院の準備をしてきてくださいね」と言われていたので、身の周りの物をまとめて行った。病院では、すれ違う看護師さんや医師が笑顔で「具合はどうですか?」などと聞いてくる。笑顔の奥に「お気の毒に・・・」という表情も垣間見える。よく周囲を見渡すと、順番待ちをしているおじいちゃん、おばあちゃんまで「かわいそうに・・・」というような表情でこちらを見ている。私はまだ入院する前で、一般外来の人と変わらない服装だし、ギプスや松葉杖なども何もしていない状態なのにである。これはきっと私が「お気の毒オーラ」を出しているからかもしれない。あるいは手術・入院を前にして私の気持ちが卑屈になって、そういう表情に見えるのかも・・・。そこで私とは何の関係もないテレビの出演者を見て確かめたのだが、やはり一様に「お気の毒顔」だ。それでやっとわかったのだが、私と関係あるなしに関わらず世の中の人々は一様にもともと「お気の毒顔」なのだということを確信した。 その日は検査ばかりだった。採血、レントゲン、採尿、・・・と一通り終えて、病室に案内された。私のベッドは6人部屋の真ん中だ。こう書くと、正5角形に配置されたベッドの中央に私のベッドがあると思い浮かべた方もいるかもしれないが、それは考えすぎだ。簡単に言えば:;:の,が私のベッドだ。先輩の5人は私よりも年上のようだが、皆さん自由に動き回っているし、重症で寝たきりという方はいない。私はこういうオープンな、プライバシーが確保されない宿泊施設には慣れていない。周りの方とは適度におしゃべりをして、あとはつい先ほど習得した「お気の毒オーラ」を発することによって私独自の怪しげな空間を作るしかないのか。 とにかく、今日の午後が手術だ。昨夜9時から飲食禁止と言われているので、固唾も飲み込めない。看護師さんや医師の先生からは何度も「頑張りましょうね」と言われる。私が頑張れることと言えば、痛みにジッと耐え続けるだけだし、むしろお医者さんや看護師さんにしっかり頑張ってほしい。小笠原選手にも頑張ってほしい。 2007/11/09 (金) 入院日記2 あそびをせんとやさんから退院祝いのお言葉をいただきました。本当にありがとうございます。「あそびをせんとや」は毎日楽しみにしているページなのですが、最近の「紙の筒による捩れ組木」も面白いです。CGもさることながら実物を作ってしまうところがスゴイです。私も以前のページのものを真似して作ってみようと試みるのですが、これがなかなか大変です。いとも簡単そうにポンとCGや実物を見せてくれているのですが、とてもマネできません。 11.01(木)の日記 昨日の手術について。 手術は内視鏡を入れて、モニターを見ながら行われる。そのモニターは私にも見えるように配置されていて、先生が色々と説明してくれながら手術が進められる。私の中では手術と言えば血だらけのイメージだったが、透明の水の中で作業しているような感じで、半月板も軟骨も真っ白くてそんなに眼を覆うような感じではなかった。ただ、モニター画面に拡大表示されているため実際の大きさが把握しづらかった。横にマッチ棒とか鉛筆などを比較対象物として置いてくれると良いかもしれないと思ったが、私自身の手術なのでそのナイスアイデアな提案は見送った。この映像はDVDに録画されていて、後に私の妻もそれを見せてもらったそうだ。お医者の先生も大変である。きっとこれくらい公明正大に事を運ばないと後でいろいろと難しいことが起こりうる、という配慮なのだろう。私の場合には、映像を見せてもらって説明されてもよく分からないし、「とにかく先生、うまくやってください」という気持ちだったのだが。でも、これくらいオープンにやってくれるということはごまかしが効かないので、誠実さは十分に伝わってきた。患者にとって部位を見ながら手術されるメリットは、自分をいたわる気持ちが芽生えることだ。見えないと半月板の気も知らないで酷使してしまうのだが、ちぎれているのを見せられると、「こりゃ、もちょっと大事にしないと」という気持ちになった。 手術は無事に終わり、その間は麻酔も効いててまったく痛くはなかったのだが、その後がちょっと大変だった。病室はその日だけ個室に移されたのだが、手術後の7,8時間は麻酔がまだ効いていて、おしりから下の感覚がない。左手には点滴、右手は血圧計、両脚には血流を促すための圧迫機、尿管には直接採尿するための管、胸には心電図をとるためのコード。手術が終わったというのに、どんだけ私が逃げ出すことが心配なのか。まあ、半日くらいジッとしておくのは何でもないのだが、麻酔が効いている間は寝返りがうてず腰が痛くなって、これには参った。ようやく麻酔が切れてきた夜中から少しだけ体を傾けることができたが、自由を奪われることがこれほど苦痛だとは思わなかった。途中からは「これも修行の一環だ」と思うことで対処した。 2007/11/10 (土) 入院日記3 11.06(火)の日記 その後の入院生活について。 ここで私の長年抱いていた、「美人の看護師さんに肩を貸してもらいながらも、『いえ、大丈夫です』と気丈に答える」という夢が達成できたか、について書き留めておきたい。まず「美人の看護師さん」の存在だが、ここでは明言を避けることにする。と言うのは、「美人」の定義がはっきりしないのだ。こんな曖昧な状態で明言をしたなら、今現在(11/06)入院中の私の身に危険が及びかねないのだ。次に「肩を貸してもらう」ということについては、そんな場面は一度もなかった。わずかながら手術前に車椅子を押してもらったりベッドを押してもらったりはしてもらったのだが、とても「いえ、大丈夫です」と言える状況ではなかった。大丈夫ではなかったからだ。 もうひとつ、「『いえ、大丈夫です』と気丈に答える」ということについて書くと、これだけは達成できたと自負している。とにかく看護師さんは体温や食欲や便の回数などいろいろと質問をしてくるのだが、その中の「寒くないですか?」とか「痛くないですか?」とかの種類の質問は、こちらが「大丈夫です」と答えないと許してもらえないのだ。例えば「寒くないですか?」の質問に、「ちょっと寒いです」と答えようものなら、毛布を一枚追加してくれて再度「もう寒くないですか?」と聞くのだ。大抵はこれで「ありがとう。大丈夫です。」となる。仮にもうひと踏ん張り粘って「まだちょっと寒いんですけど」と言ったなら、「熱があるのかもしれませんね。解熱剤の注射を準備しますね」と言われかねない。患者から「大丈夫です」という答えをもらうまで、あらゆる手段を使って質問を重ねるだろう。私はこの一週間で30回以上は「大丈夫です」と答えたように思う。 私と同じフロアの入院患者は40〜50人くらいだろうか。年齢も身体の具合もさまざまで、私のように比較的元気な者もいるし、深刻な状況の患者もいるようだ。「イダーイ、イダーイ」と大声で叫ぶ女性、「看護婦さーん、看護婦さーん、看護婦さーん、・・・」と何度も何度も大声で呼び続ける男性、うめき声をあげるお年寄りの方。看護師の仕事というのは本当に大変だと思った。日中は最低12名の看護師がこのフロアで働いているらしいのだが、血圧測定や点滴注射から食事や入浴の介助まで、ひとときも休む暇がないようだった。夜勤になると2〜3人になるため、先述の「イダーイ」と「看護婦さーん」が同時に聞こえようものなら、もう対処のしようがなく、時間差で一人ずつ対応していくしかない。「美人の看護師さん」などと論じている者は不謹慎きわまりないと思う。 2007/11/14 (水) 雑記 おかげさまでこのページを始めて2周年です。最近は更新をサボりがちだし、くだらない文章が多くて読みづらいとは思いますが、今後ともどうぞよろしくお願いします。 * * * 退院して1週間が経ち、今日はこれから病院で経過を診てもらうことになっています。術後の経過も良好で、何も問題ないと思うのですが、ただこのページで少し大袈裟に書きすぎたため、心配してくださった方もいるようです。どうかこのページのことは話半分で受け流してください。全く問題ない状態です。ご心配をおかけして申し訳ありませんでした。 * * * 日曜日は数学教育の研究発表をした。以前このページで出したものをあらためて紹介しただけだが、参加者には楽しんでいただけたのではないかと思う。発表の締めくくりで「ものを作る、という姿勢を大切にしたい」と言ったのだが、なかなか実態が伴わなくて、この場で紹介できるものは何一つ作れていない。久しぶりに何か作ってみようかなぁ。 2007/11/16 (金) ドライブケース 半年ほど前に自宅のデスクトップパソコンを買い替えたのだが、それまで使っていたDELL機はマザーボードが故障しただけだから、その他の部品は使えるはずだ。それで買い替えた時すぐにハードディスクのドライブケースを2500円くらいで購入して、なんとかデータを救い出すことに成功した。そのハードディスクは今も外付けドライブとして活躍している。

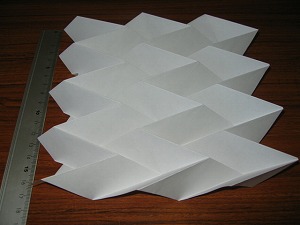

取り付けはすごく簡単で20分くらいで作業は終わったのだが、電源を入れてオープンボタンを押してもトレイが出てこない。どうやら出入り口の金属製の枠にほんのわずかだが引っかかってしまっているようだ。ほんの少しだったので削ったらいけるかなと思ったのだが、金属製だったためうまく削れない。仕方なく、その枠全体を切り取ってしまった(右写真の右下部分をニッパーで切った)。これで使えるようにはなったが、隙間がかなり開いてしまったので埃などが入り込み放題だ。でも頻繁に使うものでもないし、まあいいかと思う。このようなドライブケースはリサイクルという観点からも今後もっと活用されるべき品物だと思うが、もう少し精密にできなかったものだろうか。アイデアはとても良いのに、惜しいなあと思った。 2007/11/21 (水) ひねもすあそび ひねもすあそびというブログのおかちゃんさんからご連絡をいただき、マイミク登録をさせていただきました。このページでも書いているカライドサイクルなども紹介されていて、とても興味を引く内容が盛りだくさんです。私のように作ったら作りっぱなし、ほったらかし、近寄るな、あっちへ行け、という態度とは正反対で、作り方の説明が非常に丁寧でデザインがとても美しいところに感心します。まだ全部のページを見こなしていないのですが、型紙も公開してくれているようなので、時間があるときに印刷して作ってみたいと思います。 2007/11/23 (金) ミウラ折り1 以前、ミウラ折りという紙の折り方を知って実際に折ってみたことがあったのだが、先日同僚のG先生と話しているときにそのミウラ折りの話題になったので、久しぶりに折ってみた。下の画像はhirax.netからいただいた型紙を使用した。

ミウラ折りとは、東京大学・宇宙科学研究所教授・三浦公亮氏が考案した紙の折りたたみ方で、縦横の一方を少し角度をつけて折りたたむことにより角の折り目がずれて重なるため、折り目正しくない折り方だ。だが何事も折り目正しいのが最善とは限らない。ずれているお陰で開いたり閉じたりする時に角が干渉し合わないのでスムーズに開閉できるし、角の厚みが重ならないので直角に折った時よりも薄く折りたためるのだ。このように、ずれていることが世の中の役に立つこともあるという良い例であり、私にとって朗報だ。どのように世の役に立っているかというと、例えば地図をミウラ折りで折っておくと車の中で信号待ちの時にサッと広げてサッと畳めるという日常的なことから、宇宙空間での太陽電池パネルの折り畳みというスケールの大きい利用の仕方までされているようだ。残念ながらそれらの中間的な利用のされ方をあまり聞いたことがないのだが、とにかくすごいのである。 折りながら考えたのだが、もっと角度をきつくして折ってみたらどうなるのだろうか。とにかくやってみたのが下の画像である。

これはサッと広げてサッと畳めるという感じではなくて、ジャバラのように伸び縮みがスムーズという感じ。写真の縦方向にはバネのように伸び縮みするが、横方向には伸び縮みしない。模様としてもこれはこれで奇麗である。 2007/11/25 (日) ミウラ折り2 ミウラ折りと同じ方法で前回のものよりもキメを細かくしてみた。

やはり縦方向には伸び縮みできるが、横方向には伸縮しない。模様が奇麗である。調子に乗ってさらにキメを細かくしてみた。

もはやミウラ折りと言っていいものかどうか。指で折り目を付けていくやり方では、この辺りが私には限界だ。ところでこれが何の役に立つのかという議論になると私はいつも苦境に立たされるのだが、これも例外ではない。もはや地図の開閉がスムーズだとか太陽電池パネル云々は遠い世界の話のように思える。わずかに思いついたのが右下の写真である。名付けて「お洒落なハリセンチョップ」(やはりだめか)。 2007/11/26 (月) U-10 この3連休は子どもたちのサッカーだった。金曜日は二男のU-10の練習試合で、プロの下部組織のクラブチームとも対戦した。とは言えジュニアの試合だからそんなに大差ないだろう、と思っていたら大間違い。やはりプロの予備軍の予備軍、体の動きが全然違っていた。私は保護者の立場で同行していたのだが、なんとなく成り行きで審判をさせてもらったためプレーを間近で見ることができたのだが、走る姿勢、ボールを扱う技術、目の動きなど、うちの子と同じ4年生とは思えないほど素晴らしい。この年齢でこれだけのことを身につけられるということは、指導者の腕もよいのだろうけれども、子どもたちも運動神経は当然ながらとても頭の良いのだろうなと思った。10年前の指導なら、この年代の選手には個人技を徹底的に植え付けて、パスワークなどは教えずにとにかくドリブル、という感じだった。ところがこの子たちときたら、きちんと声をかけ合ってマークを修正したり、パスワークで敵の守りを崩したり、もちろんドリブルで突破したりと、この年代にしては高度なサッカーをしていたように思う。 で、どうやったらこんな子どもたちが育つのだろうかと思っていたのだが、練習試合が終わった後にそのヒントが垣間見えた気がする。なんとU-10の子どもたちが大人たちと試合をしていたのだ。大人ったって、そこいらの普通のお兄さんとは違ってサッカーを指導するコーチたちだから、そのプレーのキレがまた尋常じゃない。相手のプレスが弱いから(そりゃ10歳くらいだから当然なのだが)、フェイントなどの個人技は遠目から見ても騙されてしまうようなキレキレだったのに、10歳の選手たちは簡単には引っかかっていない。いつも相手をしてもらっているから慣れてしまっているのだろうか。当然大人チームがゲームを支配してはいたのだが、いつもこんな中で揉まれていたのだったらうちの選手などはかなうはずがないと思った。 2007/11/29 (木) 2007年問題 もう今年も残すところ約1か月となった。時の経つのは速いとは思っていたが、今年は本当にあっという間だった。充実した大学生活も、残すところあと3分の1だ。4月当初には「あれもやりたい、これもやりたい」と思っていたことが何一つ達成されていない。こんなことでは留年の危機だ。だがもしもそうなったら、私は甘んじて潔く留年の屈辱を受け入れたいと思う。 約1年前のここで出題した「2007年問題」は「1から9までの連続する自然数の四則演算で2007を作れ」というものだったが、もしこれが「1から8までの連続する自然数」だったらどうだろうか。つまり

という問題。解答例はまた後日。 |