しごと・あそびごと・ひとりごと

〜 Private, Works, and my Favorites 〜

| FlashPlayerやAcrobatReaderが必要な場合があります。

悪意のあるものは含まれていませんので、ポップアップブロックを解除してご覧ください。 |

|

| FlashPlayerやAcrobatReaderが必要な場合があります。

悪意のあるものは含まれていませんので、ポップアップブロックを解除してご覧ください。 |

|

2007/05/01 (火) テントウムシ 2007/05/07 (月) また! 2007/05/09 (水) U-15 2007/05/10 (木) テントウムシの卵 2007/05/15 (火) なんとなく 2007/05/16 (水) 中央線 2007/05/22 (火) 暗中模索 2007/05/23 (水) 画像行列 2007/05/28 (月) 自宅のパソコン 2007/05/29 (火) 問題の本質 2007/05/30 (水) 中間試験 |

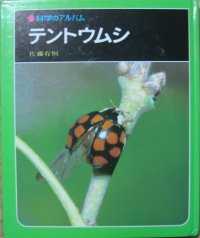

2007/05/01 (火) テントウムシ

二男(小4)の連休中の宿題のひとつに「生き物を飼おう」というのがあった。3連休の間にアリ、テントウムシ、トカゲ、カブトムシの幼虫の中から自分が飼う生き物を準備して今日それぞれが持ち寄るということらしい。それにしてもこの4択、どういった経緯でこの4つになったのかは分からないが、とにかく我が家は「アリかテントウムシにしなさい」ってことでテントウムシを探すことになった。テントウムシはときどき見かけることはあるのだが、いざ追い求めるとどこをどう探してよいものやら・・・。3連休初日に二男が自力で探したのだが見つからなかったらしい。んで2日目の午前中、再チャレンジで公園に探しに行ったところ、しばらくして「捕まえた!」と言って戻ってきた。どうやって捕まえたのかを聞くと、「ブランコに乗ってたらブーンと飛んできた」ということらしい。探し求めると捕まらないが、普通に遊んでいたら捕まったという、なんとも哲学的な捕獲方法である。で、「もう一回行って来る」といって出て行くと、今度はすぐに戻ってきた。「今度は反対向きにブランコに乗ってたら見つけた。」らしい。ホンマかいなと思ったのだが、本人は自力で捕まえたのがすごく嬉しかったようで、三たびブランコへ。それがまた同じところでもう一匹いたらしく、合計3匹を飼うことになった。そこで私の出番だ。普通の虫かごでもよかったのだが、せっかくだからペットボトルを改造して手作りの虫かごを作ってやった。

餌はアブラムシ(アリマキ)らしい。ところでアブラムシってどこにいるんだろうか。これまたときどき「うわっ、アブラムシだらけやん」みたいに見かけることはあるものの、いざ探し求めると案外いないものなのだ。これはテントウムシみたいにブランコ作戦は通用しそうにないし・・・。 それで二男と二人で散歩がてら小川の辺りを探しながらブラブラしてみると、普段は何気なく通り過ぎている場所も目を凝らしてみると色々な生き物がいる。アブラムシみたいな小さな生き物を探しているものだから、しゃがみこんでジーっと辺り一体を凝視していると色々と発見がある。まるでアハ!ピクチャーみたいだった。ほんの30分くらいの間だったがとても楽しめた。ターゲットのアブラムシもようやく見つけることができたし、お金もかからなかったし、よい3連休だった。先生もよい宿題を出してくれたものだと思った。 2007/05/07 (月) また! また自宅のパソコンが不調だ。前回とは違うメッセージが出て、今度はバイオスの設定画面まではいけるのだけれど、その後セイフティモードでも起動せずにブルー画面になる。前回修理に出して3週間しか経っていないので、さすがにもう修理に出す気にはなれない。自分で少しいじってみて、最悪の場合は内蔵ハードディスクを外付けで使えるケースを購入してハードディスクだけでも救い出そうと思う。 今日は大学で4年生と院生の前で、これまで作ってきた立体などを披露して、これからどのような研究をしていきたいのかを語らなければならない。で、是非とも手にとって多面体を見て欲しかったので、人数分だけ大12面体のペーパーモデルを作って差し上げようと思っている。写真はその一部。大学の研究室にすでに17個作ってあるから、これでようやく23個。たぶん足りるだろう。  2007/05/09 (水) U-15 「U-15」と書いて「アンダー15」と読むのは、今ではもう当たり前になっただろうか。サッカーなどのスポーツでの年齢カテゴリーのことで、「U-15」なら15歳以下ということだ。念のために言うと、アイルランドのロックバンドに「U2」というグループがあるが、これは2歳以下ということではない。で、そのU-15がどうしたのかというと、長男が中学生になっても引き続きサッカーをすることになって、地元のU-15のクラブチームにお世話になることになった。クラブチームというとJリーグの下部組織か?という誤解をされるといけないのだが、田舎で5年前に発足した人数もギリギリのチームだ。だからこそ、うちの長男もよくしてもらっている(ひとりでも抜けられると困るのだ)。とてもありがたいことです。 んで、今年一年は私も部活動指導がないし、ここ数ヶ月は運動不足だし、そのU-15のチームもボランティアで成り立っていて平日の練習はなかなか指導者が付けない、、、とくれば、これは私の出番かなと。監督やコーチが練習に付けない時にお手伝いをさせてもらうことになった。 2007/05/10 (木) テントウムシの卵 家で飼っているテントウムシが卵を産んだようだ。

本で調べると3〜4日でかえるそうだから楽しみだ。が、この卵の大きさは1.5mmくらいで幼虫もそのくらいの大きさと思われる。手作りのペットボトル虫かごは網戸の網を使っているのだが、すり抜けてしまわないか心配だ。もうひと工夫必要かもしれない。  このシリーズの中の植物編の「ドングリ」、「たねのゆくえ」、「サボテンのふしぎ」の著者である埴沙萠(はにしゃぼう)さんはずいぶん昔に私の住んでいる町で暮らしていたことがあって、埴さんの娘さんと私の妻は幼馴染らしい。今でも年賀状のやり取りをしているのではないだろうか、と思う(定かではないが)。 2007/05/15 (火) なんとなく 小泉前首相は物事を「ワンフレーズ」で表現して、一般聴衆がドキリとするようなことばで魅了してきた。バランス感覚と人を惹きつける能力に長けていたように思う。現在の安倍首相をはじめ多くの政治家が小泉手法を見習って、口調、身振り手振り、表情などに相当に気を使っているように感じる。で、何気なくテレビの政治番組などをボーっと見ていると、ハッと気づくことがある。それは「中身を咀嚼しないで」ボーっと聞いていると、なんとなくその口調にだまされてしまうことがあるのだ。中身をよく考えてみると絶対にAという意見が正しいのだが、テレビの議論を聞いていると雰囲気によってなんとなーくBの方の意見が正しく聞こえたり、同情をひいたりするのだ。これは大変危険なことで、最初は圧倒的にAが正しいようなことであっても、Bの賛成派が徐々に既成事実を積み上げたりして境界線近くまで来ると、この手法によって天地がひっくり返ることもありうる。視聴者はその「なんとなく」にごまかされることなく、しっかりと考えるように気をつけなければならない。 2007/05/16 (水) 中央線 下の写真は私が通勤(通学)する道路を撮影したものだ。まずは見比べて欲しい。

左の写真は朝8時35分くらいのものだ。トンネルに向かって片側2車線が入っていっている様子である。ところが、右の写真は同じ場所を撮影したものだが(背景の看板などでお分かりになると思う)、左写真とは標識の矢印が違う。こちらは朝8時20分くらいのものだ。実はこの道路、7時から8時半までの間、中央線が移動するのだ。普段は片側2車線ずつなのだが、朝の通勤時間帯だけ中央線が移動して、市の中心部に向かう車線が3本に、反対向きが1本になる。しかもトンネルを挟んで・・・。4月初旬に久しぶりにこの道路をこの時間帯に通ったのだが、すっかりその規制を忘れていて、トンネル内を逆走してくる車にビックリした。そのときに左車線を走っていて本当に良かった。よくこれで事故が起こらないものだ。全国的にこんな道路は結構あるのだろうか? 2007/05/22 (火) 暗中模索 今は大学に通っているのだが、暗中模索の毎日だ。「こういうことをやってみたい」ということは沢山あるのだが、1ヶ月あれこれやってみてどれも簡単ではないことが判明した。しかし簡単にできることだったら、わざわざ大学まで来なくても自分でできるのだろうから、こうやって時間のかかることにトライしてみるという1年間なのだろうと思う。たぶん普通の大学生なら1年間でできることが、私の場合は4〜5年はかかると思うが、その手始めの1年ということになるだろう。

で、そのC言語が最終目標ではなくて、その先にあるC++だとかJavaだとかOpenGLだとか、そのあたりが実際に私がやりたいことなのだ。果てしない道のりである。しかし、ここであせってしまって訳の分からないまま先を急ぐと、これまでと同じことだ。今年一年は時間のかかる勉強をじっくりと腰をすえてやっていこうと思う。 2007/05/23 (水) 画像行列 最近はこの季節に文化祭をする学校も増えてきたのだろうか。続けて2件、モザイク点描画についての問い合わせをいただいた。普段はこんな問い合わせなどもらうことがないので、とても嬉しい。昨年も文化祭の季節に数件のメールをいただいた。私もできるだけ丁寧に対応しているつもりだが、失礼があったらごめんなさい。 で、その中の多くは設計図の作り方についての質問である。私は6年前にVisualBasicで「画像行列」という、やたら濁点の多い仰々しいネーミングのソフトを作ってそれを使っている。そのときは時間との戦いの中で「もう何でもいいから、とにかくできればいいのだ!」というプログラミング作法だったため、「美しいコーディング」などという言葉は我輩の辞書にはなかった(今でもどの国語辞書を開いても載ってないと思う)。ところが今は違う。「美しいコーディング」という言葉は、遥か遠くにかすかに見える憧れの言葉だ。ちょうど星飛雄馬が星一徹と共に夜空を眺めながら「あれが巨人の星だ」と言っているくらいの憧れの対象だ。そこで、久しぶりに「画像行列」のコードを見てみた。が、眩暈がしたのですぐに閉じた。 RGB値を取り出して並べるというだけのことなので、今勉強中のC言語で改めてやってみようかな、とも考えている。(が、期待は禁物だ。) 2007/05/28 (月) 自宅のパソコン 自宅のパソコンが2度目のクラッシュをしたので、今回思い切って購入することにした。以前、ノート型を購入したNEC Directで安い物品が出ていたので(こちら)飛びついてしまった。同じ研究室にいる大学4年生には相談したところ、「これは『買い』だ」という結論に達したからだ。身近にパソコンに詳しい人がいるとこんな時に本当に助かる。妻への説得力も倍増するというものだ。この商品、24日の15時に受け付けスタートだったので、その直後に手続きをした。で、家に帰って4時間後にもう一度チェックをしたら、すでに「完売」だった。やはり『買い』だったのだなと安心して妻に話したところ、・・・・・まあまあ許してもらえたのでよかった、よかった。 このパソコンが昨日のお昼前に届いたので、それから後はデータの移行などの作業でかかりっきりだ。この文章も新PCで書いている。 2007/05/29 (火) 問題の本質 恥ずかしながら私は最近まで「本物」というものを誤解していて、「実物」が「本物」であると思っていた。例えば正二十面体というものに対しても、図に描かれた正二十面体は「本物」ではなくて、立体として作った模型を「本物」だと思っていた。だから、コンピュータで描かれた立体などは極端にいえば目の錯覚を巧妙に利用したまやかしで、所詮平面にディスプレイされた偽物だと思うようなこともあった。 ところが、以前紹介したVRMLという技術に触れたときに、むしろ実物よりもこちらの方が本質を突いていると感じた。そのとき、「本物」というものは概念であって、図に描くこともCGで表現することも実物を作ってみることも、または言葉で説明することも、結局は表現方法の違いだ、ということに気づいた。生徒には「直線とは概念であって、太さは無いし長さは無限だから実際に描くことはできない」とか偉そうに説明していたのに、ああ情けなや。 で、「本質」を議論するときに様々な表現方法を駆使して考えるということが必要だし、表現方法が多い方が、より本質に近づくことができるように思う。だからこそ、その表現方法を増やすべく、今年一年はコンピュータの勉強をしようと思ったわけなのだ。以前にも書いたが、私は熟考してから行動を起こすタイプではなく、行動を起こしてから後悔するというタイプの人間だ。それだけに、実験するためのツールが必要なのだ。 以上のように、世の中に実在するものが「本質」ではない。ところが問題を解決しようとするときに、世の中にあるもので表現しなければ問題が分かりにくいし、解決にも近づきにくい。世の中にあったものが突如なくなった時に、非常にわかりにくい状況になり解決も遠のいていく。そのうち、うやむやになる。だが、問題の本質は何ら変わらない。 2007/05/30 (水) 中間試験 昨日、中間試験を受けた。いつも試験をする立場だったので、自分が試験を受けるというのは久しぶりだ。サッカーの審判の試験(こちら)は1年前に受けたが、そのときは一番低い4級審判の試験だったので普段からサッカーに携わっていればほとんど当たり前の内容だったから、さほどプレッシャーにはならなかった(実際、その時は小学生を含めて全員合格したと思う)。しかし今回はちょっと難しい内容だ。内容は「オペレーションシステム」。大学3年生と一緒に受講しているものだ。「オペレーションシステム」とは普通OSと略されて、簡単にいえばWindowsのような基本ソフトのことだ。こちらも普段から携わっている(というか、コンピュータを使えば必ず扱ったことになる)という点ではサッカーと同じだが、あまり意識して使ってはいないので、出てくる単語は聞いたことのない専門用語ばかりで、内容的にもかなり難しい。しかもこれまでは「しっかり授業を聞いていれば、6割は取れるはずだ」とか生徒に向かって言っていたのだから、その言葉が今となっては我が身に突き刺さってくる。私の立場では単位の取得には関係ないのだが、相当プレッシャーがあった。一応はテスト勉強らしきことはやって臨んだのだが、果たして結果や如何に??感触としては6割は取れていると思うのだが・・・私のことだから大きな勘違いをしているかもしれない。 この試験の一番最後に、「デッドロック(すくみ状態)となる日常生活の中の例を書け」という問題があった。これは間違いなくサービス問題だ。ほかの部分はアヤシイのでこの問題で点を稼いでおかなければならない。私は熟考の末、「試験中に(相互排除)3人がお互いの答案をカンニングしようとしたが(確保と待機)、それぞれが見られまいとして答案を隠した(横取り不可)。そのため3人ともそれ以上答案を書けない状態に陥った(循環待機)。」と書いたのだが、これはマルがもらえるのだろうか。 |