しごと・あそびごと・ひとりごと

~ Private, Works, and my Favorites ~

| FlashPlayerやAcrobatReaderが必要な場合があります。

悪意のあるものは含まれていませんので、ポップアップブロックを解除してご覧ください。 |

|

| FlashPlayerやAcrobatReaderが必要な場合があります。

悪意のあるものは含まれていませんので、ポップアップブロックを解除してご覧ください。 |

|

2006/12/01 (金) ASTC 2006/12/04 (月) いろいろ 2006/12/11 (月) クリプト 2006/12/12 (火) 数学ゲーム 2006/12/13 (水) 便利になったのか |

2006/12/01 (金) ASTC

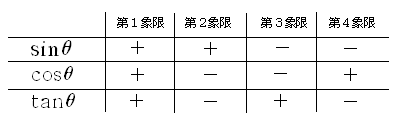

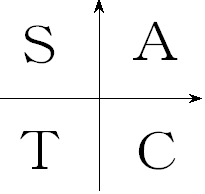

ふと思い出したこと。 ある日の授業のこと。その日は三角比の符号についての内容だった。つまり、  というような表を黒板に書いて教科書どおりに説明した。するとカート君が何やら私に言いたいことがあるようだ。私はカート君のところに行って、片言の日本語で「どしたのですか?」と尋ねると、何やらノートに図を描き始めた。  上のような図を描いて、「All students take "Calculus".」と、流暢な英語を発音した。第一象限から順に指差しながら「All」、「students」、「take」、「Culculus」と言ったのだ。勘のいい私はすぐにその頭文字が図のA,S,T,Cであることに気付いたのだが、Culculusの意味が分からない。そこで、近くの生徒に「辞書で調べなさい。」と的確な指示を出して、それが「微積分」という意味があることを知った。つまり、「全ての生徒は『微積分』(の単位)を取る」という意味のようだ。 カート君の流暢な英語と私の片言の日本語でのコミュニケーションの結果、つまりは第一象限の角のときはAll(全部)正の値、第二象限の角ならS(サイン)だけ正、第三象限の角ならT(タンジェント)だけ正、第四象限ならC(コサイン)だけ正の値をとる、ということらしい。これは上図に書いた表よりもずいぶんスッキリしていて覚えやすい。早速、黒板に下図を描いて、自分の手柄のように誇らしげに「カート君はアメリカでこう習ったそうだ。よく覚えておきなさい。」と教えてやった。ついでに「アメリカ仕込みのカート君から直接聞いたことなので、この覚え方を教えるのは私が日本で一番最初だ。どうだ、スゴイだろ?」と言ってみた。が、みんなは「カート君、すげーな!」と、少しも相手にしてくれなかった。 その後、生徒の間では「オールスチューデント、テイク、カルシウム」と微妙に変化した形で覚えられたようだ。 2006/12/04 (月) いろいろ 土曜日は模試で朝6:30に家を出て模擬試験の監督。模試終了後から推薦入試を直前に控えた生徒に面接指導。今日の入試ではしっかりと力を出し切って欲しい。そんなこんなで帰宅したのが夜の10:00過ぎだった。 日曜日は子どものサッカーの試合。こちらは楽しみ半分、でも休みたい気持ち半分で、気楽に連れて行ってきた。それでも朝7:30から夕方5:00まで外に出ずっぱりというのはきつかった。まあ、自チームの試合よりはずっと気楽なのですが。 自分の自由になる時間が取れないというのは結構きつい。推薦入試は今週までなのだが、来週からは一般入試組の3者面談が始まる。せめて土日は予定を空けたいと思う。(が、思うようにいくのだろうか?) 2006/12/11 (月) クリプト 先週は非常に忙しくて更新できる状態ではなかった。特に金曜日は夜中の0:30まで会議。自宅に戻ったのが1:30という、アンビリーバボーな状況だった(欧米か)。センター試験が終わった週末にも同じ状況になりそう。生徒も親も世間の人々もこの状況はご存知ないかも知れないが、こんなことは当たり前なのだろうか? 土曜日は一日よく眠り、子どもとUNOなどをして遊んだ。UNOに飽きてきたのでそのカードを使ってクリプト(4つの数字の四則演算によってある数字を作る遊び)を教えたら意外にものってきて、小1時間ほど遊んだ。その中の難問を2題。カッコは使ってもよいし、順番を入れ替えてもよいとします。

もちろん、子どもたちはできませんでした。 2006/12/12 (火) 数学ゲーム 昨日から三者面談が始まった。が、なかなか30分の枠内で話が収まらない。今日からはもう少し要領よく説明しなければと思う。 さて、最近購入した講談社ブルーバックスの「数学ゲームⅠ」の中にあった問題をひとつ。

名前は勝手に変えたが(「数学ゲームⅠ」ではミランダとローズマリーだった)、その他は同じ設定。これだけの条件で答えが出るのですね。とても感心しました。 2006/12/13 (水) 便利になったのか ときどきパソコンを使っている時にイライラすることがある。一番イライラするのはマウスがいうことを聞いてくれない時だ。生徒や自分の子どもが私の言うことを聞かないのには慣れている。その上マウスまで言うことを聞いてくれない、というのはこの上なく悲しいことだ。私がイライラするのもうなずいていただけると思う。 次にイライラするのはUSBメモリを差し込む時だ。統計をとっているわけではないが、おそらく5分の3くらいの確率で一発目は逆向きに差し込もうとしてしまう。どうしてUSBというのはどっち向きに差し込んでもOKというようにしなかったのだろうか。技術的に無理ならばせめて形を台形にするとか、逆向きに入れようとすると警告音が鳴るとか、「向きが違っています」と優しい女性の声で音声案内が流れるとか、何らかの工夫はなかったのだろうか。以前のように周辺機器を接続するためだけだったらUSBを抜き差しすることもそんなに多くないが、USBメモリが出回ってからは非常に頻繁に抜き差しされていると思う。世界中の人々のイライラを解消できることを考えれば、案外ビジネスチャンスかもしれない。優しい女性の声での案内付き(できれば、手を添えながら「こちら向きですよ」とのガイド付き)USBメモリの開発を望む。 思えばUSB以外でも対称的な作りゆえの不便な物はコンピュータ周辺に結構たくさんある。私の愛用のデジカメはバッテリーが直方体で、これもどちら向きかが分かりにくい。毎回7分の4の確率で逆向きに入れてしまう。昔はフロッピーディスクでも同じような失敗があった。特に縦置きのパソコンが出始めた頃はフロッピーディスクをどちら向きに入れてよいものか、よく間違えたものだ。「フロッピーが入らない!」とパニクッていた自分の姿が懐かしい。 それに比べて昔の機械はよく作られていたものだ。まず電源コンセントなどは左右どっちがどっちでも大丈夫である。USBにもこれくらいの度量が望まれる。それからカセットテープもレコードも裏表を間違えたとしても何らかの音は出ていたのだ。ああ、古き良き時代が懐かしい。 |